发布时间:2024/02/04 点击数:

发布时间:2024/02/04 点击数:本文主要介绍利用敏感且选择性的人体肝微生理器官芯片系统和临床生物标志物评估多种模式药物引起的肝损伤。

导读

本文通过展示CN-Bio微生理器官芯片(MPS&OOC)的 3个典型的药物诱导性肝损伤(DILI)案例(包括两组化合物,一组核酸药物ASOs)研究,并评估了一组(13种)已知具有临床DILI风险的行业标准化合物的敏感性和选择性,同时使用细胞功能和细胞健康终点创建了一个独特的机制性“肝毒性标志”,展示了MPS预测DILI风险的能力,由于该模型识别了在2D和一些3D体外模型中未能检测到的肝毒性物质(吡格列酮、地塞米松、左氧氟沙星),证明了CN-Bio的肝MPS DILI测定方法在检测药物诱导肝毒性方面比经典的2D原代肝细胞培养、动物模型具有更高的敏感性和准确度。总之,本文展示了肝MPS能准确、可靠且一致地识别具有不同DILI风险药物的潜力。

研究背景

肝脏是易受药物毒性影响的器官之一,药物诱导性肝损伤(DILI)是急性肝衰竭的常见原因,也是药物开发中化合物损耗的原因之一,已知有超过750种经FDA批准的药物存在一定程度的DILI风险[1],解读药物肝毒性的机制仍是一个挑战。虽然为此目的开发了许多体外和体内的临床前模型,但它们都有其局限性。例如,基因序列或免疫反应的种间差异意味着动物模型不适用于人类特异性的药物模式[2],而简单的体外模型无法检测具有转化相关生物标志物等[3]。

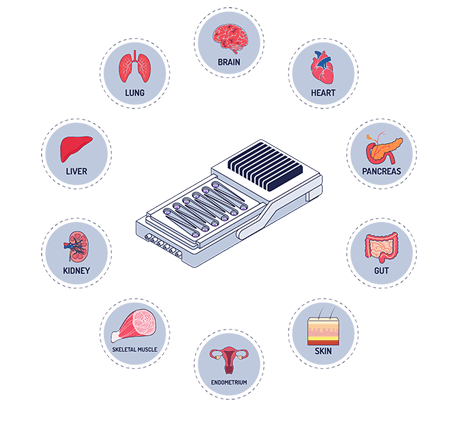

在这里,本研究评估了CN-Bio的体外人体肝微生理器官芯片系统(MPS&OOC),也称为肝芯片(Liver on chip,LOC),是否能够准确预测药物的DILI风险,其中包括13种已知的严重和轻度肝毒性的制药药物和两种反义寡核苷酸(ASO)。肝MPS先前已经显示可以在流动灌注下维持高度功能的3D肝小组织,长达四周,这使其非常适合评估急性和慢性DILI(如下表)。

通过三个案例研究,本文展示了CN Bio的肝MPS准确识别具有不同DILI风险的药物的潜力。为了提高该模型的转化相关性,本研究分析了功能性的肝特异性终点(包括临床生物标志物如血清白蛋白和丙氨酸氨基转移酶,ALT)。最终评估了该模型对一组已知具有临床DILI风险的行业标准化合物(这些测试的化合物与IQ联盟敏感性清单相匹配,并根据FDA DILIrank数据集以及Proctor等人的研究中的DILI严重性分类进行了排名(Proctor et al.,Arch Toxicol(2017))的敏感性和选择性[4]。

研究目标

01 展示人类肝MPS的能力,能够从15种化合物中生成与临床相关的高内涵数据(6个终点EC:50曲线)

02 展示人体肝MPS通过为两个ASOs生成与临床相关的高内容数据(6个端点EC:50曲线),准确评估新型药物的DILI风险的能力

03 确定人类肝MPS是否能够比传统的临床前方法更准确地预测人类DILI

材料与方法

使用BioIVT提供的冷冻保存的原代人肝细胞 (PHHs)和Lonza购买的人库普弗细胞(HKCs)。PHHs(0.4 x 106)和HKCs(0.04 x 106)的共培养被接种到PhysioMimix Liver(MPS-LC-12)板中。细胞在Advanced DMEM培养基、4% Cocktail B和500 nM氢化可的松中,在PhysioMimix多器官系统中培养了8天。

在第四天,使用测试化合物的7个递增浓度给肝微组织进行了投药。每48小时,对肝微组织进行一次投药,持续8天。阴性对照为含0.1% DMSO的Advanced DMEM维持培养基,阳性对照为 100 mM 氯丙嗪。在整个培养板上随机排列了处理和未处理的孔,每个条件均进行了三次测试。

通过ELISA测量了白蛋白的产生(R&D systems),使用Cyto-tox96测定了LDH的释放(Promega),使用QuantiChrom试剂盒测定了尿素的合成,使用P450-Glo CYP3A4 Assay测定了CYP3A4的活性(Promega),ALT活性则使用Alanine Transaminase Activity Assay kit测定(Abcam),使用CellTiter-Glo 3D Cell Viability assay测定了细胞的存活率(Promega)。

研究结果

图1 PhysioMimix OOC使得能够生成3D人体肝微组织,可在功能上保持长达四周的时间

A)肝体外模型由PhysioMimix OOC微生理系统生成,该系统使用专为在工程支架中以3D方式培养原代肝细胞的开口孔板。

B)PhysioMimix多芯肝板的示意图,其采用开口孔设计,用于在工程支架上进行PHHs和HKCs的3D共培养。

C)孔的横截面,演示了支架和3D肝微组织通过微泵进行的流体流灌注。

D)由Liver MPS中共培养PHHs和HKCs产生的3D肝微组织的相差显微镜(10x和20x)和免疫荧光显微镜(IF)图。为了可视化HKCs,在播种HKCs之前,HKCs被转导为表达eGFP的腺病毒载体。显示了代表性的光显微图。转导和成像是作为一个独立的实验进行的,以演示细胞定位。HKCs细胞在用于实验性细胞培养之前须在内部进行预验证,且须具有低水平的解冻后活化;这是通过测量生物标志物IL-6和TNF-α来评估的。

图2 PhysioMimix肝芯片板中标准DILI测定的实验时间表

首先,图3A中呈现的数据来自15种化合物测试的过程,显示出低的组内和组间变异性,具有良好的可重复性。在培养8天后,对健康对照微组织进行了多项健康和肝指标(白蛋白、尿素、CYP3A4、ATP)的评估,显示出较高水平的肝功能和可重复性(图3B、C)。

图3 肝MPS产生较高可重复的数据和一致的微组织

A)第四天的3D肝微组织质量控制(QC)指标(平均±标准差,N = 360);在药物给药结束时(96小时)的功能评估。

B)白蛋白和尿素,以及C)CYP3A4和ATP。数据来自12个独立实验;对于每个实验,使用了三个空载对照复制品(数据显示均值±标准差,N = 36)。

第一项研究

本研究检查了一对用于帕金森病管理的药物,托卡朋(tolcapone)和恩他卡朋(entacapone),两者均被分类为儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)抑制剂。托卡朋是第一个批准的COMT抑制剂,于1998年进入美国市场,但在批准后不久因导致几名患有严重肝病的患者死亡而被撤回,表明其DILI风险在临床前安全测试中被忽视,托卡朋于2009年重新引入市场,仅用于帕金森病的治疗。

它的结构类似物恩他卡朋是第二个用于帕金森病的COMT抑制剂,肝毒性风险较低,被认为相对安全,但偶尔可能导致一些肝损伤。体外细胞实验显示这两种化合物都可以剂量依赖性地诱导线粒体功能障碍,或通过抑制外流转运蛋白,但仅托卡朋与免疫性DILI(iDILI)相关,导致T调节细胞急剧增加,而恩他卡朋对这种细胞没有影响。

经过8天培养的肝微组织的代表性相差显微镜观察(放大10倍)显示,托卡朋Tolcapone引起的肝损伤(肝微组织破损)成剂量依赖性。

图4 肝微组织对托卡朋(tolcapone)和其结构相似但毒性较小的药物恩他卡朋(entacapone)的处理反应

经过8天培养的肝微组织的代表性相差显微镜观察(放大10倍)。比例尺= 350微米。

托卡朋(tolcapone)引起清晰的急性毒性反应,由Cmax驱动,通过临床生物标志物ALT和LDH释放(4.7倍Cmax)检测到,并且在大约5倍Cmax时迅速减少了白蛋白和尿素的产生(图5)。各测试终点均捕获到了慢性暴露,尤其是在白蛋白方面,仅为0.3倍Cmax。

细胞终点(CYP活性和ATP含量)进一步证实了tolcapone的毒性,两个测定方法的EC:50值相似(表1)。同时,该模型未检测到使用托卡朋(tolcapone)的非毒性结构类似物恩他卡朋(entacapone)的急性和慢性毒性效应(图4、5,表1)。

图5 利用多种肝毒性终点确定托卡朋(tolcapone)和恩他卡朋(entacapone)的药物诱导肝损伤(DILI)风险

肝微组织暴露于托卡朋(绿色)和恩他卡朋(棕色)96小时。阳性对照为100 μM氯丙嗪。较高内容终点测量均来自相同的肝MPS培养。显示的数据为平均值±标准差,N = 3,所有数据均来自96小时样本,LDH释放数据是在48小时测得的。

表1 从人肝微组织中获取的托卡朋(tolcapone)和恩他卡朋(entacapone)毒性的较高内涵数据

肝微组织暴露于这2种化合物96小时。LDH数据在给药后48小时测得。所显示的数据来自7点剂量反应,每个浓度的N = 3。托卡朋的至高测试浓度= 6.3xCmax,恩他卡朋的至高测试浓度= 91.5xCmax。

第二个研究

本研究提供了两种抗糖尿病噻唑烷二酮的数据,曲格列酮(troglitazone)和吡格列酮(pioglitazone)。曲格列酮被分类为严重DILI,于1997年获得许可用于治疗2型糖尿病,但仅在3年后由于在后市场监测中报告的肝损伤,包括急性肝衰竭而被FDA撤回。此外,迄今为止,已发表的动物研究未能预测曲格列酮可能导致严重肝损伤的潜力。这种化合物的毒性也未能在标准的体外2D肝细胞毒性实验中检测到。吡格列酮是一种已知的低DILI的化合物,由于肥胖或心力衰竭患者在市场上使用,很少发生急性肝损伤,但偶尔会在后市场中报告,然而在其开发过程中,吡格列酮在经典的体外2D初级肝细胞培养或更先进的3D模型中并未引起任何肝毒性。

MPS中投放曲格列酮(troglitazone) 96小时的肝微组织引起了急性毒性反应,由Cmax驱动,通过ALT和LDH释放检测到,并且在大约15倍Cmax时迅速减少了白蛋白和尿素的产生(图6)。在96小时曝露后,对细胞终点(ATP含量)和CYP3A4活性(用于评估代谢转化)进行了采样,进一步证实了曲格列酮引起的毒性,并且EC:50值与其他终点非常相似(表2)。迄今为止,已发表的动物研究未能预测troglitazone引起严重肝损伤的潜力。此外,这种化合物的毒性也未在标准的体外2D肝脏试验中检测到。

吡格列酮(pioglitazone)是一种被认为具有低DILI风险的化合物,在经典的2D初级肝细胞培养中不表现出肝毒性,甚至在一些更先进的3D模型中也没有。在大约25倍Cmax时观察到轻度肝毒性效应,表现为白蛋白和尿素产生的适度减少(图6)。在高浓度的吡格列酮下,还观察到ATP含量的轻微减少,但这并不显著(图6)。这些结果表明,肝MPS能够检测到具有轻度DILI风险的化合物的毒性。

图6 肝MPS准确地生成了曲格列酮(troglitazone,高DILI)和吡格列酮(pioglitazone,低DILI)的DILI概况,使用多种肝毒性终点

在MPS中,肝微组织暴露于曲格列酮(蓝色)和吡格列酮(棕色)96小时。各终点测量均来自同一肝MPS培养。所示数据为平均值±标准偏差,N=3,全部来自96小时样品。

表2 3D人体肝MPS微组织中曲格列酮(troglitazone,高DILI)和吡格列酮(pioglitazone,低DILI)的毒性

MPS中的肝微组织暴露于两种化合物96小时。所示数据来自7点剂量反应,每个浓度N = 3。曲格列酮的最大测试浓度= 47 x Cmax,吡格列酮的至高测试浓度= 100 x Cmax。

第三个研究

研究探讨了CN Bio的肝MPS预测两种(未批准的)ASO,LNA32和LNA43的DILI风险的能力,这两种ASO在小鼠和大鼠体内模型中分别显示安全和严重肝毒性。ASO是经过设计的含有锁定核酸酸(LNA)的工程分子,旨在诱导靶RNA裂解。许多研究表明,ASO的LNA gapmer的序列内容与肝毒性之间存在强烈的关联,而肝是ASO介导毒性经常观察到的累积靶器官之一。在药物开发的早期阶段,进行体外代谢研究对于预测ASO的潜在肝毒性至关重要,并确保更具人体相关性的体外模型可实现更高的临床试验升级速度。

实验结果表明,肝MPS模型区分了安全和有毒的ASO(LNA32 - 体内安全,LNA43 - 体内严重肝毒性),并在96小时曝露后仅通过临床生物标志物ALT和LDH释放就检测到急性毒性反应(图7)。有趣的是,更简单的体外人体细胞培养模型未能检测到LNA43的肝毒性(未显示的数据)。我们假设肝小组织中存在的肝免疫细胞(HKCs)对该试验的增强灵敏性至关重要。尽管我们的发现重现了在小鼠和大鼠模型上进行的体内试验的发表数据,但我们建议在使用人体特异性药物时,采用MPS模型进行补充,以确认体内动物研究的数据是否符合预测的人体反应。这种方法减少了由于种间差异导致的假阳性报告的风险。总之,这些发现重现了在小鼠和大鼠模型上进行的体内试验中的已发表数据,但更相关的体外人体模型需要重申动物研究结果也能预测人体对药物的响应,以排除由于种间差异导致的假阳性升级到临床的可能性。

图7 肝MPS准确确定了两种ASO(LNA43,LNA32)的DILI风险,使用多种肝毒性终点

MPS中的肝微组织暴露于LNA43(蓝色)和LNA32(棕色)96小时。各终点测量均来自同一肝MPS培养中。所示数据为平均值±标准偏差,N = 3,均来自96小时样本。

对于13种化合物,计算EC:50与总血浆Cmax的比值,即校正曝露的细胞毒性,然后绘制成“安全阈值”(MOS)。在图 8中,绘制所有测试化合物在96小时曝露时的MOS值。测试的化合物显示在水平轴上,从左侧的低DILI严重性到右侧的严重DILI关注,排列有序。在50倍MOS值的固定阈值下,通过比较由EC:50或MOS阈值确定的DILI阳性/阴性状态与每种化合物的已知DILI状态,评估了测定方法的敏感性和特异性。

数据表明,与尿素、ATP和ALT相比,白蛋白是更为敏感的测定指标,因为它在为所有测试化合物生成的多数终点剂量-响应曲线中检测到了毒性,但总体而言,四个测定显示出MOS和DILI严重性之间非常好的相关性(未显示数据,应用指数趋势线,相关系数(R2)范围从0.90到0.99)。白蛋白突显了MOS值与DILI严重性之间的趋势,数据证明了肝MPS DILI测定方法在检测药物诱导肝毒性方面比经典的2D原代肝细胞培养具有更高的敏感性。

图8 MPS DILI试验准确确定了一系列已知的重度和轻度肝毒性化合物的潜在风险

根据暴露校正的细胞毒性或安全边际(MOS = EC:50/Cmax),在暴露后96小时测定了四个关键生物标志物白蛋白、尿素、ATP和临床生物标志物ALT。所有终点测量均来自同一肝MPS培养中。所示数据为平均值±标准偏差,N = 3。测试的化合物根据DILI等级从低DILI关注度(左侧)到高DILI关注度(右侧)排列。这些测试的化合物与IQ联盟敏感性清单相匹配,并根据FDA DILIrank数据集以及Proctor等人的研究中的DILI严重性分类进行了排名(Proctor et al.,Arch Toxicol(2017)91:2849–2863,DOI 10.1007/s00204-017-2002-1)。

结论

本文各数据数据和实验方法表明,CN Bio的肝脏MPS模型可以可靠且一致地产生具有更高肝功能和新陈代谢活跃的肝小组织。这些肝小组织可以在DILI筛选中常规使用,准确预测新化合物的潜在风险,并有以下几个结论:

1、通过使用临床相关的生物标志物,CN Bio的肝脏微生理系统(Liver MPS)提供了更好的体外到体内的转化能力

2、肝脏微生理系统准确预测了一系列不同方式的化合物已知的药物性肝损伤(DILI)

3、肝脏微生理系统补充了动物研究的使用,以帮助确认或查询安全数据预测[5]

4、肝脏微生理系统预测了曲格列酮(troglitazone)的上市后DILI风险

5、通过改善在早期阶段预测DILI风险的能力,肝脏微生理系统可能更好地保护患者的生命,并为药物发现公司节省更大成本

主要参考文献

1. Lisi, D. M. Drug-induced liver injury: An overview. US Pharmacist. 41 (12), 30–34 (2016).

2. Donato, M. T., Lahoz, A., Castell, J. V., Gomez-Lechon, M. J. Cell lines: a tool for in vitro drug metabolism studies. Current Drug Metabolism. 9 (1), 1–11 (2008).

3. Wilkening, S., Stahl, F., Bader, A. Comparison of primary human hepatocytes and hepatoma cell line HepG2 with regard to their biotransformation properties. Drug Metabolism and Disposition. 31 (8), 1035–1042 (2003).

4. Baudy, A. R. et al. Liver microphysiological systems development guidelines for safety risk assessment in the pharmaceutical industry. Lab Chip 20, 215–225 (2020).

5. Proctor, W. R. et al. Utility of spherical human liver microtissues for prediction of clinical drug-induced liver injury. Archives of Toxicology. 91 (8), 2849–2863 (2017).